| 観音埼灯台登り口付近と灯台周辺で,南国ムード漂うカミヤツデが見頃を迎えた。カミヤツデの葉や花は日本古来のヤツデに類似しているが,全てがジャンボで樹高5〜6mに達するものもある。葉には光沢はなく,裏面には綿毛が生え,大きさは1mくらいで,秋田フキのように子供のカサになりそうだ。 |

| 2003.12.4 |

|

|

|

|

|

|

|

| カミヤツデの花を見ると,私は何故かトナカイを連想,クリスマスが近いことを思い出す。カミヤツデはもともと南国の木だが,クリスマスを前に何十頭・何百頭ものトナカイが観音崎に集まったようで壮観である。 | |

| 2004.11.20 | |

|

|

|

|

|

|

| カミヤツデは台湾・中国南部を原産とする常緑低木だが,観音崎では日当たりや風の影響で冬になると落葉する。暖地といわれる観音崎でも,南国の植物にとっては寒さが厳しいようだ。 | |

| 2007.2.25 | |

|

|

|

|

|

|

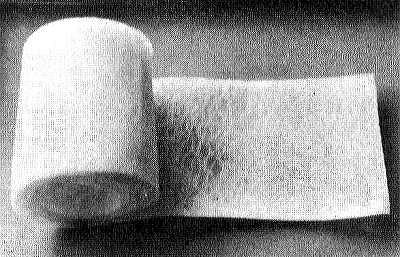

| カミヤツデの茎の太さは樹高の割には細く約10cmほど。茎の中心部に,発泡スチロールのような純白の髄があり,昔はその髄を桂剥き(かつらむき)にして紙を作っていた。その紙は通草紙と呼ばれ,短冊・色紙などの書画用紙や,昔,縁日等で売られていた水中花の材料として利用されていました。 | |

茎の断面 |

|

桂剥き |

花暦TOP 植物たちTOP HOME