観音崎砲台跡

⑥ 大浦堡塁

場所の名称:戦没船員の碑

| 起 工 | 明治28年(1895) |

| 竣 工 | 明治29年(1896) |

| 砲据付 | 明治30年(1897)) |

| 除 籍 | 大正14年(1925) |

| 大砲種類 | 9センチ加農砲 |

| 砲座数 | 2砲座 |

| レンガ構造 | イギリス積 |

|

|

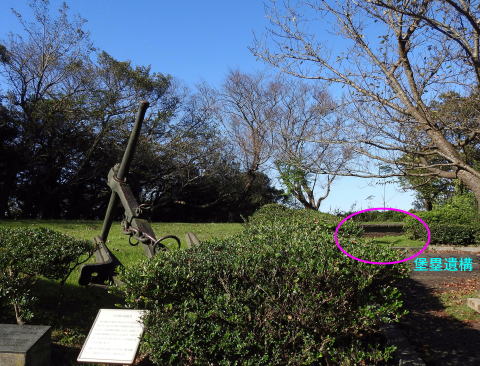

| 大浦堡塁には9センチ口径加農砲が2門設置され,鴨居村から観音崎・走水方面に侵入する敵を防遏して,もって海岸諸砲台を掩護することを任務としていた。現在は砲座等全ての設備が取り壊され,「戦没船員の碑」の敷地となっているが,芝生広場の一隅にあるレンガ構築物の一部が,僅かに堡塁の痕跡をとどめている。・・・見学会配付資料から転載 |

|

|

|

イギリス積のレンガ構築物の一部 |

|

|

| 大浦堡塁跡のある園地「戦没船員の碑」は第二次世界大戦や海難事故の犠牲となって海洋で失われた6万余人の船員の霊を慰め,かつ永遠の平和への願いを込めて建立されたもので,毎年5月中旬,この場所で慰霊法要が営まれている。 堡塁跡は戦没船員の碑を建立の際,ほぼ全てが破壊されてしまい,現在では右側砲座の一部と砲座へ上がる階段の上部が往時の面影を僅かに残すのみで,他に見るべき遺構は何も見当たらない。しかしながら,同時期・同目的・同仕様で建設された腰越堡塁には巧みに遺構が数多く残されているので,そちらを見れば大浦砲台の原形がほぼ類推できる。 見学会から13年が経過した大浦堡塁は他の砲台・堡塁と比べると別格と言えるほど綺麗に管理されている。樹木が鬱蒼と生い茂ること無く,園地からの眺望も損なわれること無く維持されている。例年5月に慰霊法要が皇族,時には天皇・皇后両陛下がご臨席の下営まれるのが理由の一つと思われが,他の砲台・堡塁へも同様の配慮が望まれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

右側砲座の一部 |

|

砲座へ上がる階段の上部 |