| 2023年(令和5年)は十二支の「卯」。「卯」は「ボウ,う」と読み「兎(うさぎ゙)」を意味する。十二支の四番目。ウサギは草食で温厚な性格から優しさ・平和,跳躍力から向上・成長の象徴とされる。筆者がこの地へ越してきた50年位前は,近所のお宅や小学校・幼稚園などで飼育されていたのを見かけたものだったが,今では,動物園へでも行かないと見られない存在になってしまった。 前例に倣って,観音崎とその周辺地域及び我が家の「兎」にちなんだあれこれを物色してみたが,これが思いの外難問。特に「兎」に縁のある神社仏閣が,観音崎周辺地域はおろか横須賀市内にも見当たらない。苦し紛れに思いついたのが2018年1月山陰旅行の際に立ち寄った「白兎神社」。因幡の白兎の神話で知られる神社で,今年はピンチヒッターとして登場させていただくことにした。 |

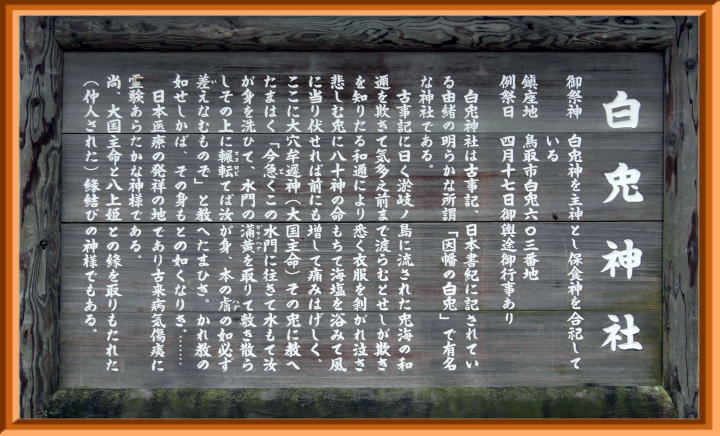

| 白兎神社 |

| 破 魔 矢 |

| 絵 馬 |

| 土 鈴 |

| 動 物 |

| 植 物 |

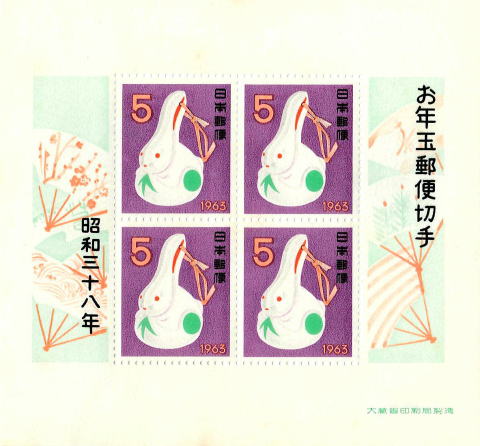

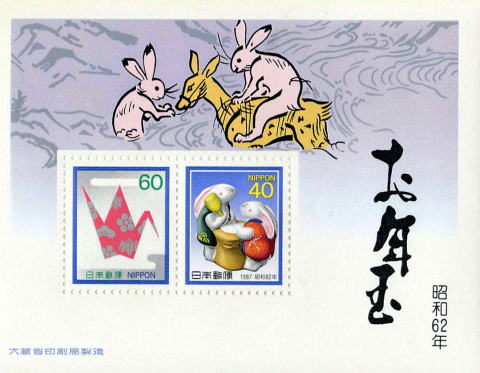

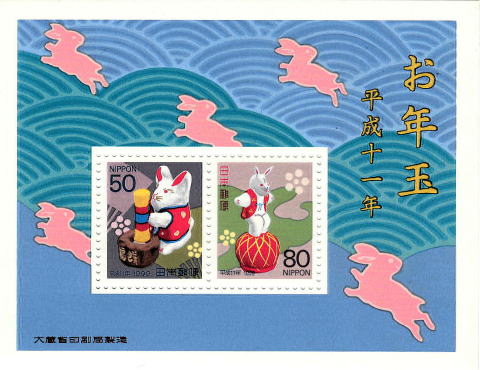

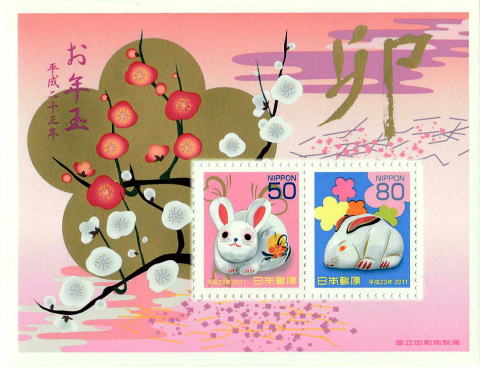

| 年賀切手 |

| 「うさぎ」の大看板 |

| 兎に関する故事成語・ことわざの類 |

| <余談-1>月でうさぎが餅つき |

| <余談-2>うさぎの数え方 |

|

|

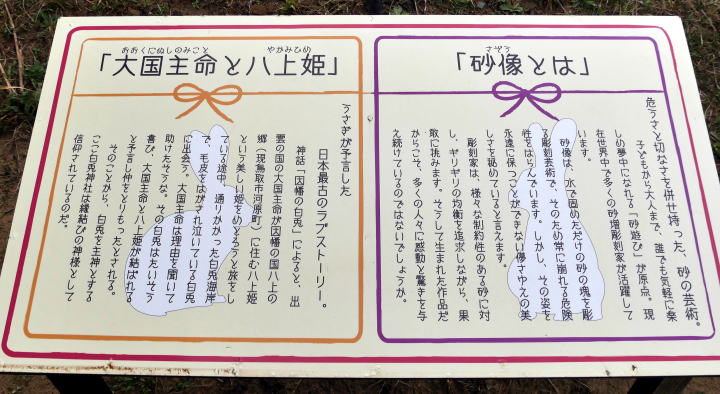

| 山陰旅行と言えば,出雲大社は欠かすことのできない観光スポット。そして出雲大社の御祭神は広く大黒様として知られる大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)。当然,因幡の素兎(いなばのしろうさぎ)にまつわる何かがあってしかるべきところだが,数多く撮った写真の中にそれらしきものは何も見つからなかった。あったのは『生きるものすべてが幸福になる「縁を」結ぶ』と言われる「ムスビの御神像」だけだった。 | |

|

|

|

|

| 本ページを作成するに当たり,改めて出雲大社公式サイトの境内案内図を確認したところ,「ムスビの御神像」と参道をはさんで反対側に「御慈悲の御神像」という大国主大神が皮を剥がれて丸裸の因幡の素兎(いなばのしろうさぎ)に治療法を教えている銅像があることがわかった。ツアーガイドは時間の関係でカットしてしまったようだ。 その画像は出雲大社公式サイトでは,残念ながら見つけることができなかったので,「御慈悲の御神像」をキーワードに検索してみたところ,いろいろな角度から撮影された写真が多数掲載されていた。それらを見るとその像のデザインは,白兎神社の絵馬の構図とそっくり。そこで戯れに絵馬を加工して制作したのが下の画像。 |

|

|

|

| 出雲大社公式サイトを眺めていて,もう一つ大きな見落としをしていることに気づいた。境内にはうさぎの石像が境内各所に多数設置してあるという。その数なんと61ヶ所。ところが私はその一つすら目にした記憶が無い。やむを得ず,出雲大社公式サイトから転載させていただくことにした。出雲大社参詣の折りは,「御慈悲の御神像」共々呉々もお見逃しのないように。 | |

|

|

|

西叶神社・説明板 |

|

鴨居八幡神社・破魔矢 |

|

|

|

西叶神社・説明板 |

|

鴨居八幡神社 |

|

西叶神社 |

|

東叶神社 |

|

|

|

| 旅行へ出かけた時,神社仏閣や土産物店で土鈴が置いてあることが多い。我が家では地元の鴨居八幡神社へ初詣で出かけた時や,観光旅行先等で土鈴を買ってくるのが習慣になっている。ここではこれ迄に買い求めたウサギの土鈴をいくつかご紹介したい。 | |

西叶神社・説明板 |

|

2023年(令和5) 鴨居八幡神社 |

2023年(令和5年) 西叶神社 |

2011年(平成23年) 鴨居八幡神社 |

1999年(平成11年) 川崎大師参道のお土産店 |

1999年(平成11年) 鴨居八幡神社 |

1987年(昭和62年) 鴨居八幡神社 |

不明 |

不明 |

| 動 物 |

| 観音崎のアメフラシ |

| アメフラシ (雨降らし/雨虎)

|

||||||

| アメフラシ科 体長:30~45cm | ||||||

|

||||||

|

||||||

| アマクサアメフラシ (天草雨降らし/雨虎) |

|

| アメフラシ科 体長:20cm内外 | |

|

|

|

|

| クロスジアメフラシ (黒筋雨降らし/雨虎) |

|

| アメフラシ科 体長:3cm内外 | |

|

|

|

|

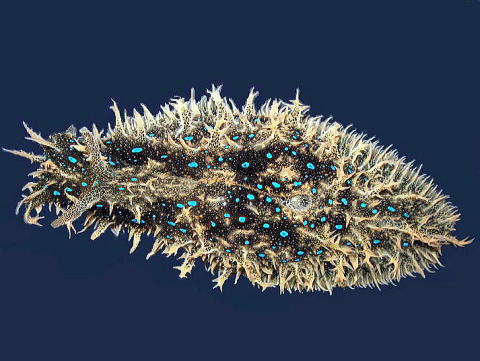

| フレリトゲアメフラシ (ふれり棘雨降らし/雨虎) |

|

| アメフラシ科 体長:15cm内外 | |

|

|

|

|

|

|

| ミドリアメフラシ (緑雨降らし/雨虎) |

|

| アメフラシ科 体長:5~15cm | |

|

|

|

|

| 植 物 |

| ウツギ (空木/卯木) 別名:ウノハナ(卯の花)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウサギアオイ (兎葵)

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| ヤクシソウ (薬師草) 別名:ウサギノチチ(兎の乳)

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| シロダモ (白だも) 別名:ウサギノミミ(兎の耳)

|

|||||||||||||||||||||

葉の裏面 |

|||||||||||||||||||||

若葉 |

|||||||||||||||||||||

| コウヤボウキ (高野箒) 別名:ウサギカクシ(兎隠し)

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 例年,西叶神社近くにある西源材木店の店頭には,商品の材木を並べて立てかけ,カラースプレーで絵と文字を書いたと思われる新年挨拶の大きな看板が飾られる。普通,店舗や施設の新年挨拶はA4かA3サイズの用紙が使用されているが,西源材木店のそれは,畳十畳くらいはある超特大サイズ。カラースプレーで一気に書き上げたと思われるが,なかなか見事な出来映えで,西叶神社へ初詣に訪れた人たちが,その前で代わる代わる記念写真を撮っている姿が微笑ましい。 | |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 兎に関する故事成語・ことわざ等の類は,辞典やサイトを検索してみると,意外と多いことに驚かされた。しかしながら,浅学な筆者が知っていたのはその内の5つだけ,あまり馴染みのないものが多い。そこでここでは,私が知っていたものと比較的馴染みやすそうなものに限定してご紹介したい。 【兎】について日本語大辞典では次のように語釈している。 ウサギ科の哺乳動物の総称。ノウサギ・アナウサギ・イエウサギ(アナウサギを家畜化)など。耳が長く,上あごの門歯が二対あるのが特徴。糞を食べる習性がある。ほぼ全世界に分布。数え方:一羽・一匹 【卯】について日本語大辞典では次のように語釈している。 ①十二支の第四。 ②昔の時刻の名。今の午前六時,およびその前後の二時間。 ③方角で東。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

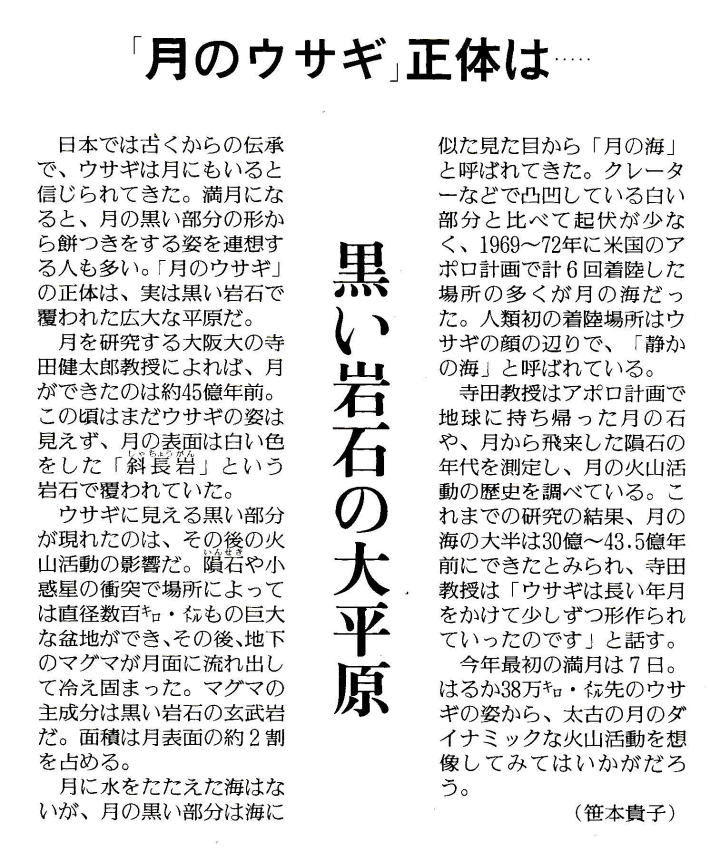

| 今は昔,母が十五夜の夜,月を指さしながら「月ではうさぎがお餅をついているんだよ!」と言ったことがあった。見上げると確かにうさぎが二匹,餅をついているような黒い模様があった。あれから幾星霜,忙しさに紛れて月をじっくり眺めることすら忘れていた。 そして定年後のある日,家内が「今日は十五夜だからお月見でもしない!」と珍しいことを言った。暇人の私は大賛成。すると彼女は「どこかでススキを採ってきて,それと帰りにお月見団子も忘れずにね!」「なんだよ,結局オレが準備するのかよ!」と文句を言うと「私は抹茶を点てるから」と言う。 当時,我が家の隣は空き地だったので,ご近所の視線もほとんど気にならない。二階ベランダの片隅に置いた花瓶に,海岸近くの荒れ地で採ってきたススキを活け。地元の和菓子店で買ったお月見団子を三方に飾り準備完了。 広々とした夜空に満月が上り,中天近くにさしかかった頃合いを見て家内が抹茶を点てた。うさぎ饅頭を食べた後,いただく抹茶の味は格別美味しい。そして母の言葉を思い出し見上げた月に,何故かうさぎは居なかった!うさぎはどこへ消えたのだろう? |

|

|

|

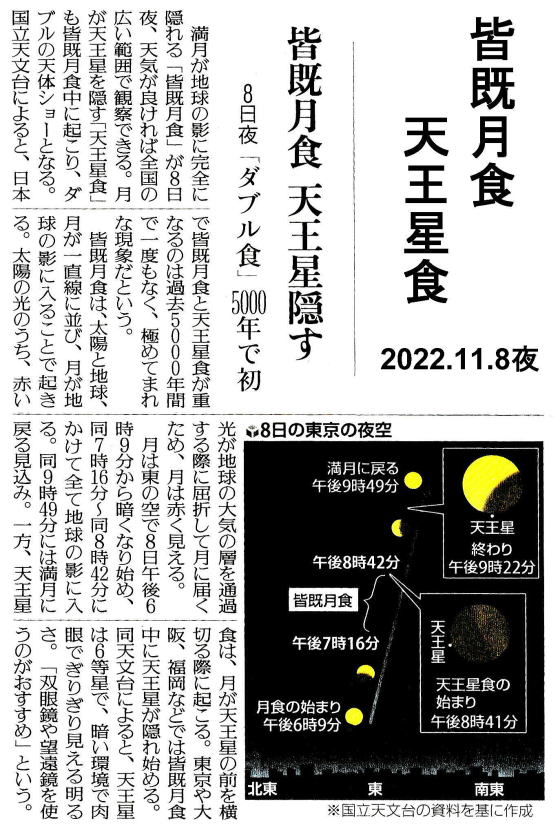

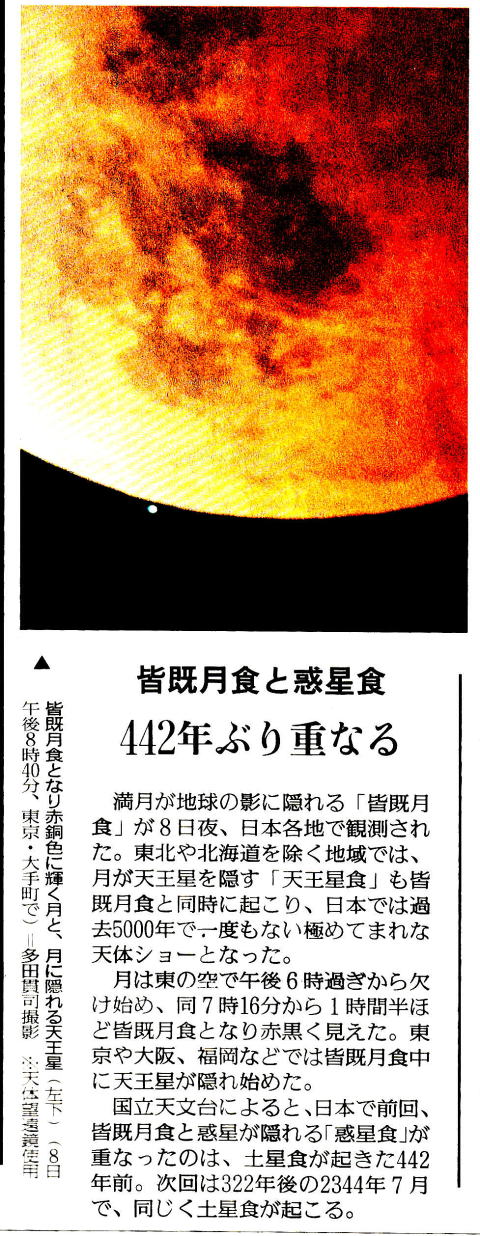

| 2022.11.4の読売新聞・夕刊に「皆既月食 天王星隠す」と言う興味深い記事が載っていた。日本でこの「ダブル食」が重なるのは過去5000年間で一度もなく,極めてまれな現象だという。天文台によれば,日本では皆既食は1年半から2年に1回程度あるが,皆既食中に惑星食が重なるのは極めて珍しく,日本では442年前,安土桃山時代の1580年7月の「土星食」で,次回は322年後の2344年7月の「土星食」という。これでは見逃すわけにはいかないので,「冥土の土産」に万難を排して観察することにした。 | |

|

|

| 2022.11.8朝から快晴。夕食もそこそこに月食の始まる1分前の18時8分,ベランダへ出てみると雲一つ無い夜空に月はまだ見えなかった。月は既に上っているようだが,昨年隣の空き地に家が建った関係で,ベランダからは月が中天近くまで上らないと見ることができなくなってしまった。やむを得ずベランダから屋根へ普段から掛けてある梯子を登って見ることにした。月は既に上っていたのでカメラを向けると月食は既に始まっていた。我が家は平屋根なので危険は無いが,いざ登って見ると兎に角寒い。そこでベランダに直結している暖かい書斎を約10分間隔で行き来することにした。 | |

|

|

|

|

| 18時29分 | |

| 19時16分皆既月食は予定通り始まり,月は黄金色から赤黒い色に変わった。空が心なしか暗くなり,周辺の明るい星が見えるようになってきた。それでも天王星を肉眼では見つけることはできなかったが,19時17分に撮影した写真には,天王星らしき小さな星が映っていた。天王星食はまだ始まっていない。 | |

19時17分 |

|

| そして天王星食の始まる20時41分の2分前に撮影した写真には,いささかピンボケ気味で自信は無いが,天王星らしきものが写っていた。翌朝の読売新聞には皆既月食と天王星食の記事が載っていた。月の下部を拡大した写真には,天王星が月に隠れる直前の写真が載っていて,それを見ると天王星の位置と撮影時刻は若干異なるが,私のピンボケ写真も本物をとらえていたようだ。私の撮影時刻はカメラに記録されていたもので,数年前におおよそ設定しそれ以降修正もしていないため,新聞に載っている時刻と前後したものと思われる。 | |

|

|

| 20時39分 | |

|

|

| 月食が始まった7時16分から終わった8時42分迄の約1時間半の間,私は約10~20分間隔で屋上と書斎の往復を数回繰り返し,赤黒い月を飽きることなく眺め続けた。これほど長時間眺めたのは我が人生初の体験。そして思い出したのが「月でうさぎが餅つき」の話。 赤黒く見える月でもうさぎは餅をついているのだろうか?しばらく眺めていると不思議なことに,壮大な天体ショーを眺め,心を洗われて童心に帰ったのか,うさぎの姿らしきものが徐々に見えてきた。先ず両耳と頭部・胴体・手足そして臼まで現れた。しかしながら,子供の頃に見えた杵と二匹目のうさぎは何処にも見つけることはできなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| <余談-2>では,うさぎの数を「一匹」「二匹」と書いたが,年配の方はご存知のように正しくは「一羽」「二羽」である。鳥の数え方なら納得できるが,うさぎを数えるのに何故,鳥と同じ数え方をするのだろうか?由来を調べてみたところ諸説あり,正確なことはわからないというのが真相のようだ。そこで諸説ある中から有力と思われる説をご紹介したい。 1.かってうさぎは,人々にとって重要なタンパク源であった。ところが江戸幕府の第五代将軍 徳川綱吉の時代,仏教の影響を受けて「生類憐れみの令」が発令され,4本足の動物を食することが禁止されてしまった。しかし2本足の鳥は殺生禁止に含まれていなかった。そこで困った人々は,長い耳を持ち,二本足で立ちピョンピョン跳ね回る姿から,うさぎは鳥の仲間だから食べて良いとこじつけ。このこじつけを正当化するためにうさぎは鳥と同じ数え方になった。 2.うさぎの名前の中に「鵜(う)」と「鷺(さぎ)」の2種類の名前があることから,漁師がシャレとして「羽」と数えるようになった。 3.当時うさぎは鳥と同じように網で捕まえていて,その肉の味が鳥に似ていた。 以上3つの有力な説をご紹介したが,どれもこじつけで無理がある。「生類憐れみの令」が既に廃止された現代,「一羽」「二羽」と数えなければならない理由はどこにも見当たらない。「一匹」「二匹」と数えても何ら支障は無い。うさぎを「一羽」「二羽」と数えることはいずれ廃語となり,「一匹」「二匹」と数えるのが当たり前になるだろう。 |

観音崎の雑記帳TOP HOME